El dolor de espalda es una de las pandemias de nuestro siglo y de nuestra sociedad. La lumbalgia se relaciona de una forma decisiva con nuestros hábitos posturales y, en concreto, con la posición mantenida de sedestación, tan típica de nuestra sociedad como trabajadores en oficinas, conductores profesionales o personas dedicadas a la atención a otras: funcionarios o profesionales de la salud, incluso.

Mientras en otras culturas se sigue manteniendo la posición en cuclillas como posición de actividad o reposo, especialmente en el ámbito rural, en el mundo occidental, la posición sentada es la más común para largos periodos de nuestra actividad y en concreto, como decimos, en trabajos de oficina, viajes, ocio que, si no se compensan con una disciplina postural o rehabilitadora y con fortalecimiento de la musculatura, acaban generando problemas.

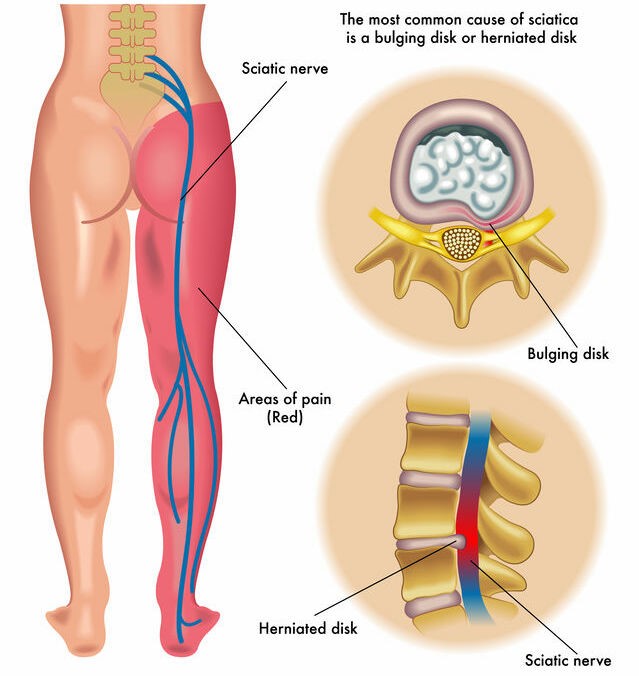

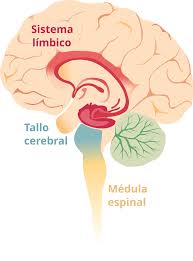

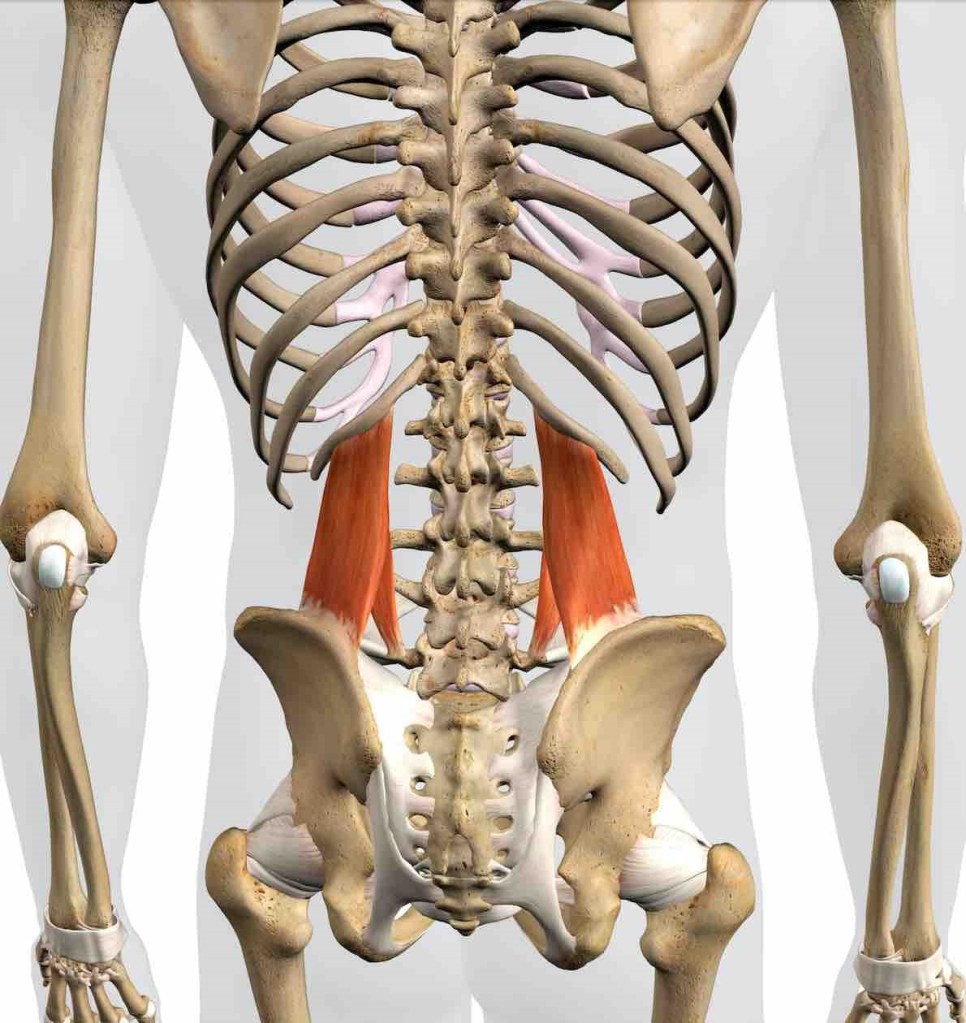

Uno de los músculos implicados en esta situación es el músculo cuadrado. Los músculos cuadrados lumbares son unos músculos localizados en la parte posterior e inferior de la espalda a ambos lados de la columna vertebral.

Son unos músculos aplanados que se insertan en la 12º costilla, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y, en la cresta iliaca y ligamento iliolumbar, dando una cobertura casi completa a la región posterior e inferior de la espalda por encima de los glúteos.

Estando situado a ese nivel, su función fundamental será dar estabilidad al conjunto del tronco inferior y facilitar la flexión lateral o la extensión del tronco, cuando el músculo que se contrae es el contralateral.

Es un elemento esencial del dolor localizado a nivel lumbar, muchas veces en el flanco lateral de la columna vertebral, sin contacto sobre ella, incluso localizada en puntos específicos a ese nivel, produciendo la sensación de rigidez, que aparece más después de haber mantenido la postura sentada durante un tiempo prolongado.

Es muy típico de personas con un tono muscular disminuido o sometidos a una sobrecarga accidental por esfuerzo o falta de higiene postural mantenida.

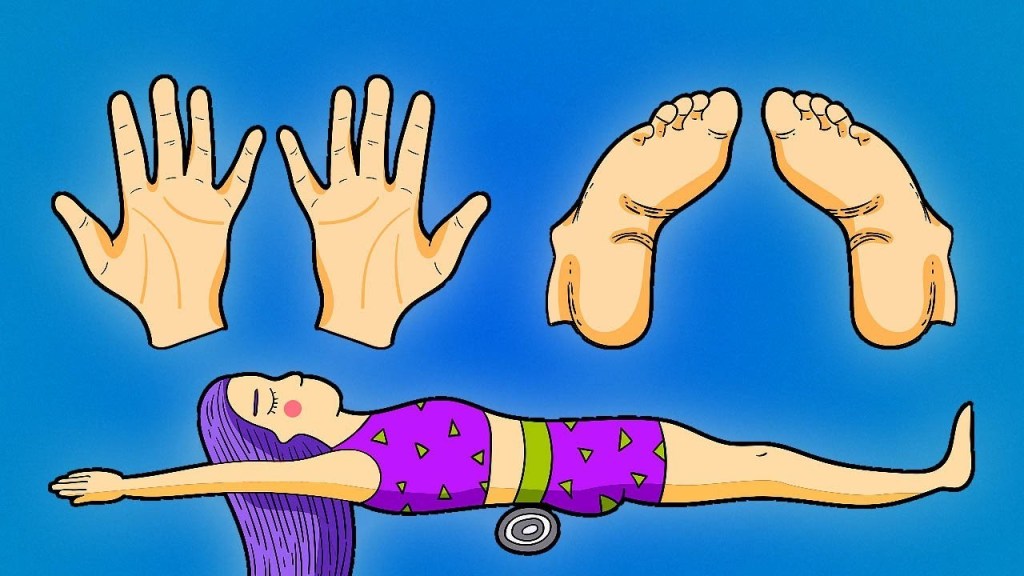

El tratamiento de contracturas o sobrecargas a este nivel, deberá pasar por evitar los esfuerzos que generan el daño y realizar estiramientos suaves y progresivos, tratando de liberar de una forma poco cruenta y progresiva la contractura.

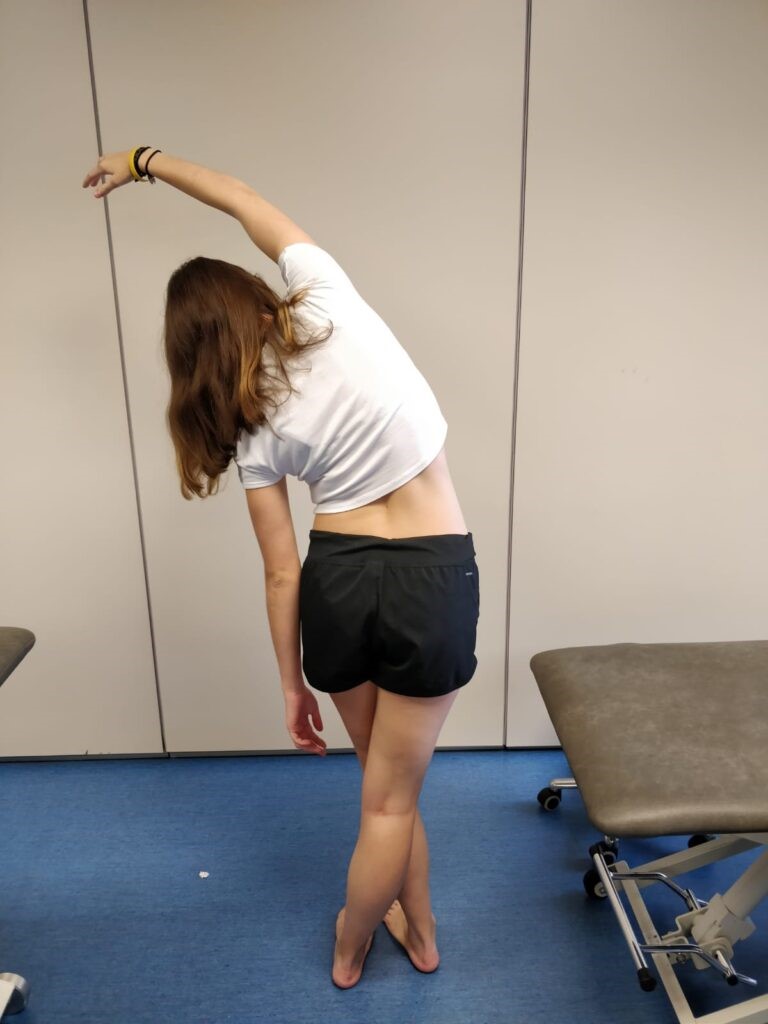

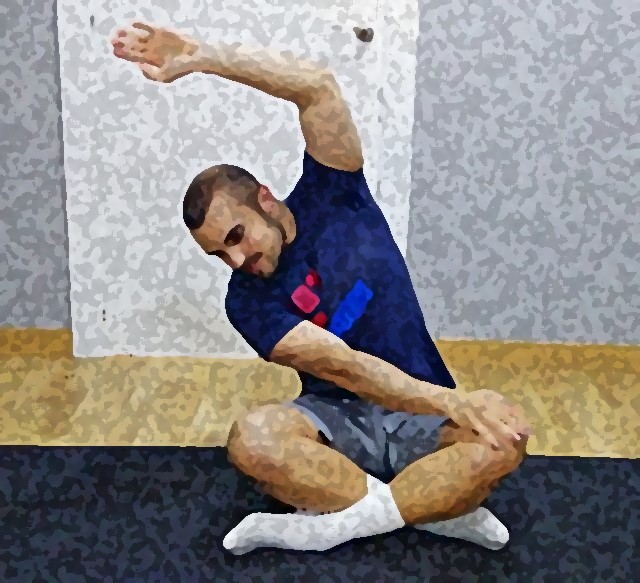

El movimiento más típico es el del estiramiento de sirena, flexionando las piernas y estirando el brazo, al tiempo que se inclina el tronco en sentido contrario al músculo afectado.

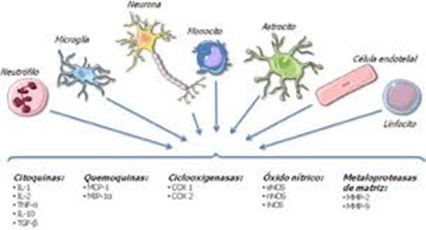

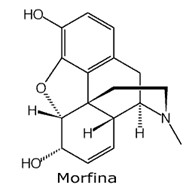

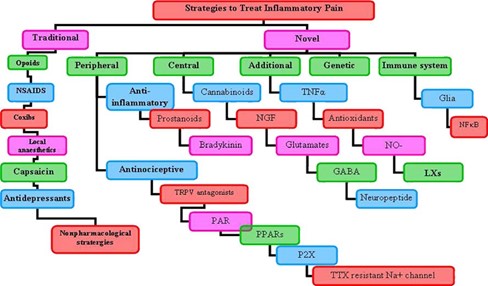

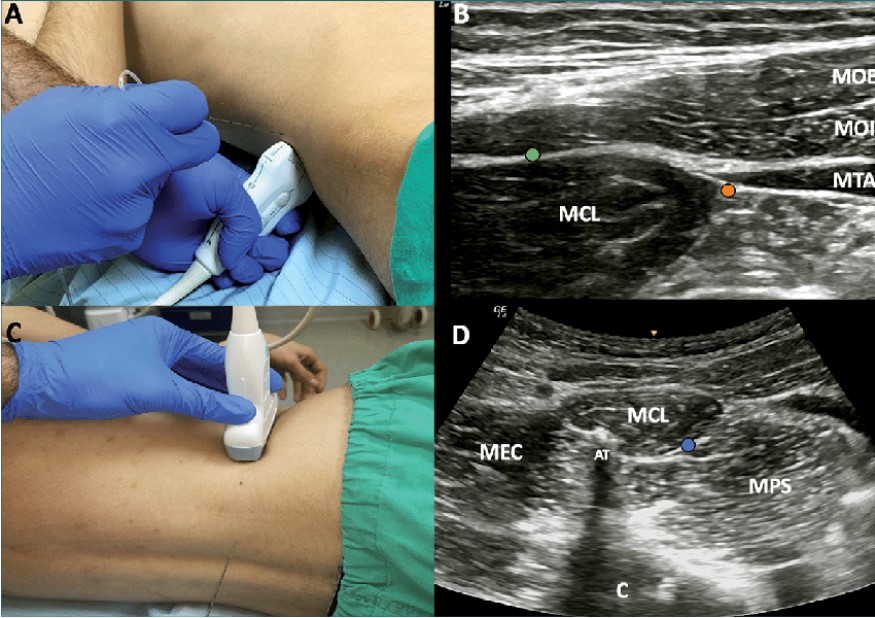

También se puede tratar la patología realizando bloqueos analgésicos específicos del nervio espinal, T2 o los correspondientes a los niveles lumbares, desde el uno hasta el cuatro, o realizando bloqueos analgésicos intramusculares, con control ecográfico o control radiológico, procedimientos muy eficaces que pueden generar un alivio inmediato y duradero.

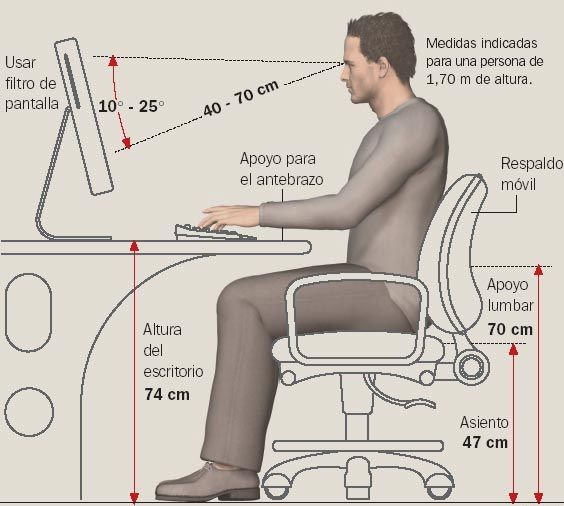

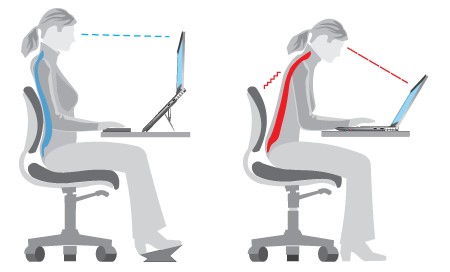

De todas formas, como en todas las circunstancias, lo mejor es evitar la aparición de la patología con una adecuada higiene postural, evitando las posturas sentadas mantenidas, el sedentarismo y pérdida de tono muscular.

El ejercicio continuo y moderado sin duda es terapéutico. De otro lado, los bloqueos analgésicos, tanto a nivel de las raíces que lo inervan desde T12 hasta L4 o los bloqueos musculares profundos directos sobre el músculo con control ecográfico o control radiológico, nos van a permitir un alivio intenso y duradero de una forma relativamente precoz.

La salud es responsabilidad compartida de pacientes y profesionales y, en una u otra situación, debemos ser proactivos para restablecer la normalidad lo antes posible con el menor coste de esfuerzo y tiempo. El diagnóstico y tratamiento precoces son la mejor receta para estas situaciones.